Wasserstoff in der medizinischen Forschung – Ein Überblick

In den letzten Jahren hat molekularer Wasserstoff (H₂) international zunehmende Aufmerksamkeit in der Grundlagen- und klinischen Forschung gewonnen. Zahlreiche Studien deuten darauf hin, dass H₂ aufgrund seiner physikalisch-chemischen Eigenschaften eine interessante Rolle im Zusammenhang mit oxidativem Stress, Entzündungsregulation und zellulären Signalwegen spielen könnte. Die wissenschaftliche Untersuchung dieser Eigenschaften findet in verschiedenen Disziplinen statt – von der Molekularbiologie über die Zellphysiologie bis zur klinischen Prävention.

Diese Webseite bietet einen Überblick über den aktuellen Forschungsstand und zeigt auf, in welchen Kontexten molekularer Wasserstoff untersucht wird – sowohl in präklinischen Modellen als auch in ersten klinischen Studien. Dabei steht nicht die Bewerbung eines konkreten Produkts im Vordergrund, sondern die sachliche Darstellung wissenschaftlicher Erkenntnisse.

Hinweis:

Die hier beschriebenen potenziellen Wirkungen beziehen sich auf molekularen Wasserstoff als Substanz und nicht auf ein bestimmtes Produkt oder Gerät. Es handelt sich nicht um eine medizinische Empfehlung oder Heilaussage, sondern um eine Darstellung der Studienlage aus Sicht der internationalen Forschung.

Lesen Sie dazu auch die neutraleInfoseite:

https://www.wasserstoff-therapie.info

In Youtube empfehlen wir den Infokanal: Wasserstoff-Therapie

Wasserstoff ist die Ursubstanz des Lebens und beinhaltet alles auf der Ebene von Schwingung, Licht und Information, was wir als Körper Seele Geistwesen zum Leben, zur Regulation, zum Wachstum und zum Schutz benötigen.

🔹Einführungswissen über H2

Wasserstoff (H) ist das erste und kleinste chemische Element des Periodensystems. In seiner molekularen Form (H₂) besteht es aus zwei kovalent verbundenen Wasserstoffatomen. Dieses Molekül ist farblos, geruchlos, geschmacklos und besitzt eine sehr geringe Molekülmasse – Eigenschaften, die ihm eine außergewöhnlich hohe Diffusionsfähigkeit in biologische Gewebe verleihen.

Seit der Veröffentlichung einer ersten Studie durch Dole et al. im Jahr 1975, in der über Effekte hyperbaren Wasserstoffs bei Melanomtumoren berichtet wurde², wird molekularer Wasserstoff zunehmend wissenschaftlich untersucht. Einen entscheidenden Impuls erhielt die Forschung im Jahr 2007 durch Ohsawa et al., die im Fachjournal Nature Medicine zeigten, dass H₂ zytotoxische Hydroxylradikale selektiv neutralisieren kann³. In dieser Arbeit wurde ebenfalls beschrieben, dass H₂ inhalativ oder in Wasser gelöst zugeführt werden kann und dabei eine biologische Wirkung entfalten kann – ohne toxische Effekte.

Diese Ergebnisse führten zu einem sprunghaften Anstieg der internationalen Forschung. Inzwischen wurden über 500 peer-reviewte Fachartikel veröffentlicht, die sich mit dem potenziellen biologischen Nutzen von H₂ befassen⁴. Die Studien reichen von zellbiologischen Untersuchungen über Tiermodelle bis hin zu ersten klinischen Anwendungen, etwa bei oxidativem Stress, Ischämie-Reperfusion oder chronischen Entzündungsprozessen⁴ ⁵.

Hinweis: Die in diesem Abschnitt dargestellten Inhalte basieren auf der wissenschaftlichen Literatur über molekularen Wasserstoff als Substanz – nicht auf bestimmten Produkten oder Anwendungsgeräten. Es handelt sich nicht um eine medizinische Beratung oder Empfehlung.

Referenzen (Auszug):

² Dole, M. et al. (1975). Science, 190(4210): 152–154.

³ Ohsawa, I. et al. (2007). Nat Med, 13(6): 688–694.

⁴ Ohta, S. (2014). Pharmacol Ther, 144(1): 1–11.

⁵ Ichihara, M. et al. (2015). Med Gas Res, 5: 12.

🔹Formen des Wasserstoffs

Atomarer Wasserstoff (H

)

Frühere Annahmen, dass atomarer Wasserstoff die entscheidende Komponente in elektroaktiviertem Wasser sei, gelten heute als überholt. Die Bezeichnung „aktiver Wasserstoff“, wie sie in manchen Marketingtexten auftaucht, ist kein wissenschaftlich anerkanntes Konzept und wurde vermutlich aus dem Japanischen missverständlich übersetzt⁶. Dennoch gibt es Hinweise, dass Spuren atomaren Wasserstoffs in sogenannten Browns-Gas-Gemischen vorkommen können⁶.

Molekularer Wasserstoff (H2)

Molekularer Wasserstoff besteht aus zwei kovalent verbundenen Wasserstoffatomen. Dieses zweiatomige Molekül ist die primäre Form, in der Wasserstoff in biologischen und technischen Zusammenhängen vorkommt. Aufgrund seiner geringen Größe und hohen Lipidlöslichkeit kann H₂ sehr effizient Zellmembranen und sogar die Blut-Hirn-Schranke passieren⁷.

H₂ ist farblos, geruchlos und nicht toxisch. Studien belegen, dass es in biologisch relevanten Konzentrationen vorliegt und über Inhalation oder gelöst in Wasser (sogenanntes „wasserstoffreiches Wasser“) aufgenommen werden kann³ ⁴. In diesem Zusammenhang wird H₂ auch als sogenanntes „biologisch aktives Gas“ betrachtet, ähnlich wie Stickstoffmonoxid (NO), Schwefelwasserstoff (H₂S) oder Kohlenmonoxid (CO)⁷.

Hydrid (H⁻)

Ein Hydrid ist ein negativ geladenes Wasserstoffion (H⁻), das ein zusätzliches Elektron trägt. Diese Form ist eine starke Base und reagiert in wässriger Umgebung rasch zu H₂ und OH⁻. In der Natur kommt H⁻ nicht stabil vor. Industriell werden Hydridverbindungen wie Natriumborhydrid oder Lithiumaluminiumhydrid in der organischen Chemie als Reduktionsmittel verwendet⁶.

Wasserstoffkation (H⁺ / Proton)

Ein positiv geladenes Wasserstoffion (H⁺) besteht nur aus einem Proton. Diese Form spielt eine zentrale Rolle im Energiestoffwechsel, insbesondere bei der ATP-Synthese in den Mitochondrien⁸. Der pH-Wert von Wasser basiert auf der Konzentration dieser Wasserstoffionen. Die Selbstionisierung von Wasser nach H₂O ⇌ H⁺ OH⁻ ist grundlegend für viele biologische Prozesse.

🔹 Abgrenzung zu H₂O₂ (Wasserstoffperoxid)

Eine häufige Verwechslung besteht zwischen H₂ (molekularer Wasserstoff) und H₂O₂ (Wasserstoffperoxid). Letzteres ist ein starkes Oxidationsmittel mit völlig anderer Wirkung und nicht mit molekularem Wasserstoff vergleichbar. Anwendungen von H₂O₂ gehören in den Bereich der Desinfektion oder Chemie – nicht in die Diskussion um molekularen Wasserstoff⁹.

Hinweis: Die hier beschriebenen Wasserstoffformen dienen ausschließlich der wissenschaftlichen Erklärung. Aussagen über mögliche gesundheitliche Effekte beziehen sich – sofern vorhanden – ausschließlich auf die molekulare Form H₂ und werden im Kontext der internationalen Fachliteratur dargestellt.

Referenzen (Auszug): ³ Ohsawa, I. et al. (2007). Nat Med, 13(6): 688–694. ⁴ Ohta, S. (2014). Pharmacol Ther, 144(1): 1–11. ⁶ Ichihara, M. et al. (2015). Med Gas Res, 5: 12. ⁷ Fandrey, J. (2015). Sci Signal, 8(373): fs10. ⁸ Nakayama, M. et al. (2007). Hemodial Int, 11(3): 322–327. ⁹ Chen, O. et al. (2016). Med Gas Res, 6(1): 57.

🔹 Pharmakokinetik – Aufnahme, Verteilung und Ausscheidung von H₂

Molekularer Wasserstoff kann dem Körper auf unterschiedlichen Wegen zugeführt werden. In wissenschaftlichen Studien wurden unter anderem folgende Applikationsformen untersucht:

- Inhalation von gasförmigem H₂ in Konzentrationen zwischen 2 % und 66,7 %¹¹

- Trinken von wasserstoffangereichertem Wasser¹²

- Intravenöse Injektion von H₂-angereicherter Kochsalzlösung¹⁴

- Wasserstoffreiche Bäder und topische Anwendungen¹⁵

- Überdruckkammern mit H₂-Atmosphäre²

- Einnahme wasserstofffreisetzender Tabletten oder Metallverbindungen¹⁵

- Modulation der Darmflora durch wasserstoffproduzierende Präbiotika¹⁶

- Rektale Applikation von H₂-Gas¹⁷

Dank seiner physikalischen Eigenschaften – geringe Molekülgröße, hohe Lipidlöslichkeit, Neutralität – kann H₂ schnell biologische Membranen durchdringen, darunter auch die Blut-Hirn-Schranke sowie Mitochon-drienmembranen¹⁵. Die Verteilung im Körper erfolgt rasch und hängt maßgeblich vom Verabreichungsweg ab.

Inhalation

Beim Einatmen eines H₂-haltigen Gasgemischs kann laut Studien ein maximaler Plasmaspiegel nach etwa 30 Minuten erreicht werden. Der Abbau im Blut erfolgt innerhalb von 60–90 Minuten¹⁸. Da die Verteilung über den Blutstrom erfolgt, ist es möglich, dass H₂ auch in schwer zugängliche Gewebe diffundiert – einschließlich extrazellulärer Räume.

Ein typisches Gasgemisch in der Forschung enthält 66,7 % H₂ und 33,3 % O₂ – eine Konzentration, die unter kontrollierten Bedingungen als ungiftig beschrieben wurde¹¹. In der Praxis wird aus Sicherheitsgründen meist mit Konzentrationen unterhalb der Entzündungsgrenze (4,6 Vol.-%) gearbeitet.

Trinken von wasserstoffangereichertem Wasser

Bei Standardbedingungen (25 °C, 1 atm) beträgt die maximale Löslichkeit von H₂ in Wasser ca. 1,6 ppm (0,8 mM)¹². Schon eine Dosis von 1,6 mg H₂ enthält mehr Moleküle als 100 mg Vitamin C – aufgrund der geringen Molmasse (2,02 g/mol)⁴.

Nach dem Trinken erreicht der H₂-Gehalt im Blutplasma üblicherweise nach 5–15 Minuten einen Peak und sinkt innerhalb von 45–90 Minuten wieder auf das Ausgangsniveau ab¹². Interessanterweise konnte in Studien auch ein korrelierender Anstieg des H₂-Gehalts in der Ausatemluft gemessen werden, was auf eine rasche systemische Aufnahme hindeutet¹².

Besonderheit: Gewebeverteilung und Zellkompartimente

Während Blutmessungen schnell ein Gleichgewicht zeigen, bleibt offen, wie lange H₂ in nicht vaskularisierten Geweben (z. B. Bandscheiben, Glaskörper, Lymphknoten) präsent ist. Die Forschung hierzu ist noch begrenzt. Es gibt Hinweise, dass H₂ in tiefere Zellkompartimente eindringt und dort ebenfalls seine Wirkung entfalten könnte¹⁵.

Hinweis: Die beschriebenen pharmakokinetischen Eigenschaften beziehen sich auf die Forschung mit molekularem Wasserstoff als Substanz – nicht auf bestimmte Geräte oder Anwendungen. Sie dienen der Information über physiologische Grundlagen und sind nicht als Therapieempfehlung zu verstehen.

Referenzen (Autor): 2 Dole, M. et al. (1975). Science, 190(4210): 152–154. 11 Hayashida, K. et al. (2014). Resuscitation, 85(11): 1512–1519. 12 Ohta, S. (2014). Pharmacol Ther, 144(1):1–11. 14 Sun, H. et al. (2011). J Hepatol, 54(3):471–480. 15 Ichihara, M. et al. (2015). Med Gas Res, 5: 12. 16 Nishimura, N. et al. (2012). Br J Nutr, 107(4): 485–492. 17 Senn, N. (1888). JAMA, 10(25): 767–777. 18 Liu, C. et al. (2014). Sci Rep, 4:5485.

🔹 Pharmakodynamik -

Wirkmechanismen von molekularem Wasserstoff

Obwohl die Forschung zur Wirkung von molekularem Wasserstoff noch relativ jung ist, liefern zahlreiche präklinische und klinische Studien Hinweise darauf, dass H₂ auf unterschiedlichen Ebenen der zellulären Regulation eingreifen könnte¹⁹. Dabei stehen nicht nur antioxidative Effekte im Fokus, sondern vor allem die Modulation von Signalwegen, Genexpression und zellulären Stressantworten.

Selektive Reduktion reaktiver Sauerstoffspezies (ROS)

Allerdings weisen Forscher darauf hin, dass der direkte Radikalfang allein nicht ausreicht, um alle beobachteten Effekte zu erklären²³. In einer Studie zur rheumatoiden Arthritis blieben positive klinische Effekte noch Wochen nach Beendigung der H₂-Zufuhr bestehen²⁴ – was auf längerfristige zelluläre Anpassungen hindeutet.

Aktivierung des Nrf2-Signalwegs

Ein gut untersuchter Mechanismus ist die Aktivierung des Nrf2/Keap1/ARE-Signalwegs, der als zentrales System zur Regulation von Antioxidantien und zytoprotektiven Enzymen gilt³⁴. H₂ kann Nrf2 unter oxidativem Stress aktivieren, was zur vermehrten Bildung von Glutathion, Superoxiddismutase (SOD), Katalase und anderen Schutzmolekülen führt³⁵ ³⁶.

Dieser Effekt tritt gezielt bei zellulärer Belastung auf – nicht dauerhaft. Das bedeutet, H₂ wirkt adaptiv und nicht prooxidativ⁴². Studien mit Nrf2-Knockout-Modellen bestätigen, dass viele Schutzwirkungen von H₂ über diesen Weg vermittelt werden³⁷ ³⁸.

Modulation zellulärer Signaltransduktion

Darüber hinaus wurde gezeigt, dass H₂ verschiedene zelluläre Signalpfade beeinflusst – etwa NF-κB, TNF-α, MAPK, JNK, ERK und PI3K/Akt⁴⁷ ⁵⁹ ⁶³. Diese Signalwege steuern eine Vielzahl biologischer Funktionen, darunter Entzündung, Zellwachstum, Apoptose und Stoffwechsel.

H₂ scheint dabei weder unspezifisch hemmend noch dauerhaft aktivierend zu wirken, sondern moduliert die Reaktion abhängig vom jeweiligen Ausgangszustand der Zelle. Diese homöostatische Modulation ist ein zentraler Aspekt des aktuellen Forschungsinteresses.

Genexpression und epigenetische Effekte

In Tier- und Zellstudien wurden durch H₂ teils über 1000 Genexpressionsveränderungen beobachtet⁶³. Dabei handelt es sich insbesondere um Gene, die für Stressantwort, Stoffwechsel, Immunregulation und mitochondriale Funktion codieren. Einige Daten deuten auf mögliche epigenetische Wirkungen hin, wie z. B. veränderte microRNA-Muster und Histonmodifikationen⁶².

Fazit (wissenschaftlich): Die pharmakodynamischen Effekte von H₂ umfassen sowohl direkte als auch indirekte Mechanismen, darunter ROS-Modulation, Genregulation und Signalweg-Beeinflussung. Derzeit wird angenommen, dass die Wirkung stark vom Kontext (Zelltyp, Stresslevel, Expositionsdauer) abhängt.

Hinweis: Alle hier dargestellten Mechanismen basieren auf wissenschaftlichen Studien mit molekularem Wasserstoff – nicht auf einem konkreten Produkt. Die dargestellten Erkenntnisse dienen der neutralen Information über den aktuellen Stand der Forschung.

Referenzen: 3 Ohsawa, I. et al. (2007). Nat Med, 13(6):688–694. 19 Ohta, S. (2011). Curr Pharm Des, 17(22):2241–2252. 20 Buxton, GV et al. (1988). J Phys Chem Ref Data, 17:513–886. 23 Ohta, S. (2015). Enzymol Methods, 555: 289–317. 24 Ishibashi, T. et al. (2014). Int Immunopharmacol, 21(2):468–473. 34 Yu, J. et al. (2015). Toxicol Lett, 238(3):11–19. 35 Diao, M. et al. (2016). Entzündung, 39(2): 587–593. 36 Xie, K. et al. (2012). Br J Anesth, 108(3): 538–539. 37 Kawamura, T. et al. (2013). Am J Physiol Lung Cell Mol Physiol, 304(10):L646–L656. 38 Xie, Q. et al. (2014). Mol Med Rep, 10(2):1143–1149. 42 Wakabayashi, N. et al. (2003). Nat Genes, 35(3): 238–245. 47 Kishimoto, Y. et al. (2015). J Thorac Cardiovasc Surg, 150(3):645–653.e3. 59 Sun, Y. et al. (2013). Osteoporosis Int, 24(3): 969–978. 62 Lin, C.-L. et al. (2015). Chem Biol Interact, 240: 12–21. 63 Iuchi, K. et al. (2016). Sci Rep , 6 : 18971 .

🔹 Zellmodulation – Entzündung, Stoffwechsel und Genantwort

Neben antioxidativen Mechanismen und der Aktivierung des Nrf2-Systems zeigen Studien, dass molekularer Wasserstoff auch auf vielfältige Weise die zelluläre Signalverarbeitung und Immunregulation beeinflussen kann⁵ ⁴⁴. Diese sogenannten zellmodulierenden Effekte werden als zentraler Faktor für die biologischen Wirkungen von H₂ angesehen.

Einfluss auf Entzündungsprozesse

H₂ kann proinflammatorische Zytokine wie Interleukin-1 (IL-1), IL-6, IL-8 sowie Tumornekrosefaktor-α (TNF-α) modulieren²⁴ ⁴⁶. Darüber hinaus wurde in verschiedenen Modellen eine Hemmung von zentralen Entzündungsmediatoren beobachtet, darunter:

- NF-κB (Nuklearer Faktor kappa B)⁴⁷

- NLRP3-Inflammasom⁴⁹

- HMGB1 (High Mobility Group Box 1)⁵¹

- **NFAT, STAT3, ERK1/2, TXNIP u. a.**³⁰ ⁵⁶ ⁵⁹

Diese Modulation erfolgt situationsabhängig – also abhängig vom Entzündungsgrad oder anderen zellulären Stresssignalen.

Metabolische Regulation & Anti-Adipositas-Wirkung

In Tierstudien zeigte sich, dass H₂ Einfluss auf den Fettstoffwechsel und die hormonelle Steuerung nehmen kann. So wurde z. B. eine Hochregulation folgender Marker dokumentiert:

- **FGF21 (Fibroblasten-Wachstumsfaktor 21)**⁵²

- **PGC-1α (Peroxisom-Proliferator-aktivierter Rezeptor-Gamma-Koaktivator 1-Alpha)**⁵³

- **PPARα (Peroxisom-Proliferator-aktivierter Rezeptor Alpha)**⁵³

Diese Stoffwechselmodulation könnte ein Grund für die in Studien beobachtete Fettresistenz, Glukoseregulation und Gewichtsstabilisierung sein – z. B. bei Nagetiermodellen mit metabolischem Syndrom⁵⁴.

Epigenetische & hormonelle Effekte

Einige Studien deuten darauf hin, dass H₂ auch epigenetisch aktivierende Wirkungen entfalten könnte. Dies betrifft z. B. die Expression von Ghrelin, einem Hormon, das mit Appetitregulation, neuroprotektiven Prozessen und Stressantworten assoziiert ist⁵⁵. Weitere modulierende Einflüsse betreffen unter anderem:

- JNK-1, ASK1, MEK, GSK-3, PKC⁴⁵ ⁵⁷ ⁶⁰

- SIRT1, ein Enzym mit Einfluss auf Alterungsprozesse und Mitochondrien⁶²

Diese weitreichenden zellulären Effekte verdeutlichen, dass H₂ mehr ist als ein einfaches Reduktionsmittel – vielmehr scheint es eine systemisch regulierende Rolle im Zellstoffwechsel zu spielen.

Zusammenfassung: Die zellmodulierenden Wirkungen von H₂ betreffen entzündliche, metabolische und epigenetische Prozesse. Sie könnten zentrale Mechanismen sein, durch die molekularer Wasserstoff in präklinischen Studien positive Effekte auf viele Krankheitsmodelle zeigt. Die genaue Hierarchie dieser Signalnetzwerke wird derzeit intensiv erforscht.

Hinweis: Alle Aussagen in diesem Abschnitt basieren auf wissenschaftlichen Studien mit molekularem Wasserstoff als Substanz. Es erfolgt keine Aussage über konkrete Produkte, therapeutische Empfehlungen oder Anwendungsgeräte.

Referenzen: 24 Ishibashi, T. et al. (2014). Int Immunopharmacol, 21(2):468–473. 30 Sobue, S. et al. (2015). Mol Cell Biochem, 403(1–2):231–241. 44 Ohta, S. (2015). Enzymol Methods, 555: 289–317. 45 Wang, C. et al. (2011). Neurosci Lett, 491(2):127–132. 46 Kishimoto, Y. et al. (2015). J Thorac Cardiovasc Surg, 150(3):645–653.e3. 47 Ren, JD et al. (2014). Mediators Inflamm, 2014: 930894. 49 Shao, A. et al. (2015). Mol Neurobiol, 52(1): 1–11. 51 Xie, KL et al. (2010). Zhejiang Da Xue Xue Bao Yi Xue Ban, 39(5): 454–457. 52 Kamimura, N. et al. (2011). Fettleibigkeit, 19(7):1396–1403. 53 Kamimura, N. et al. (2016). NPJ Aging Mech Dis, 2:16008.54 Zhang, JY et al. (2012). Hepato-Gastroenterology, 59(116): 1026–1032. 55 Matsumoto, A. et al. (2013). Sci Rep, 3: 3273. 56 Sun, Y. et al. (2013). Osteoporose Int, 24(3): 969–978. 57 Hong, Y. et al. (2014). PLoS One, 9(4): e96212. 59 Sun, Y. et al. (2013). Osteoporose Int, 24(3): 969–978. 60 Li, Q. et al. (2013). Med Gas Res, 3(1):20,62 Lin, C.-L. et al. (2015). Chem Biol Interact, 240: 12–21.

🔹 Wissenschaftliche Anerkennung – Stand der Forschung

Trotz offener Fragen zur genauen Wirkweise von molekularem Wasserstoff besteht in der biomedizinischen Forschung ein zunehmendes Interesse an seinem potenziellen Nutzen. Weltweit haben sich mehr als 1.600 Forschergruppen mit der Untersuchung von H₂ befasst. Die Zahl der veröffentlichten Arbeiten liegt inzwischen bei über 500 peer-reviewten Artikeln⁵ ⁶⁴.

Diese Studien reichen von molekularbiologischen Grundlagen über Tiermodelle bis hin zu ersten Humanstudien. Die Qualität der Publikationen steigt dabei kontinuierlich – der durchschnittliche Impact Factor der Journale liegt laut einer Analyse bei etwa 3. Einige Artikel wurden sogar in hochrangigen Fachzeitschriften wie Nature Medicine, Scientific Reports und Free Radical Research veröffentlicht³ ¹⁸ ⁶³.

Forschungsgebiete und Organbezug

Die wissenschaftliche Literatur zu H₂ deckt ein breites Spektrum ab:

- Neurologie (z. B. ischämischer Hirnschaden, neurodegenerative Erkrankungen)¹¹ ⁷⁵

- Kardiologie (z. B. Reperfusionsschaden, Herzinsuffizienz)⁶⁵ ⁶⁶

- Stoffwechsel (z. B. metabolisches Syndrom, Typ-2-Diabetes, Lipidstörungen)⁷¹–⁷⁴

- Entzündungs- und Autoimmunerkrankungen (z. B. rheumatoide Arthritis, chronische Hepatitis)²⁴ ⁸³

- Sportmedizin (Regeneration, oxidative Stressantwort, Laktatabbau)⁷⁸ ⁷⁹

- Onkologie (in Kombination mit Radiotherapie zur Verbesserung der Lebensqualität)⁸⁸

- Urologie, Ophthalmologie, Dermatologie, Zahnmedizin u. a.

Zahlreiche dieser Studien zeigen signifikante Effekte, andere hingegen nur moderate oder individuelle Unterschiede. Ein einheitliches Wirkungsmuster ist noch nicht vollständig definiert.

Limitierende Faktoren & Ausblick

Trotz der wachsenden Zahl an Publikationen weist die Forschung noch gewisse Einschränkungen auf:

- Viele Studien sind präklinisch (Tiermodell, Zellkultur)

- Humanstudien sind oft klein oder von kurzer Dauer

- Vergleichbare Dosierungen und Applikationsmethoden fehlen häufig

- Genetische oder geschlechtsspezifische Unterschiede sind bislang wenig erforscht

Dennoch wird die Forschung in internationalen Netzwerken wie dem **Molecular Hydrogen Institute (MHI)**⁶⁴ oder im Rahmen universitärer Programme aktiv weitergeführt. Insbesondere in Japan, China, Südkorea und den USA ist molekularer Wasserstoff bereits fester Bestandteil biomedizinischer Grundlagenprojekte.

Hinweis:

Die hier dargestellte wissenschaftliche Anerkennung bezieht sich auf molekularen Wasserstoff als Forschungsgegenstand – nicht auf spezifische Produkte, Therapien oder Geräte. Eine abschließende klinische Bewertung steht in vielen Anwendungsfeldern noch aus.

Referenzen (Auszug):

³ Ohsawa, I. et al. (2007). Nat Med, 13(6): 688–694. ⁵ Ichihara, M. et al. (2015). Med Gas Res, 5: 12. ¹¹ Hayashida, K. et al. (2014). Wiederbelebung, 85(11): 1512–1519. ¹⁸ Liu, C. et al. (2014). Sci Rep, 4: 5485. ²⁴ Ishibashi, T. et al. (2014). Int Immunopharmacol, 21(2): 468–473. 6³ Iuchi, K. et al. (2016). Sci Rep, 6: 18971. ⁶⁴ Chen, O. et al. (2016). Med Gas Res, 6(1): 57. ⁶⁵ Dixon, BJ et al. (2013). Med Gas Res, 3(1): 10. 66 Dohi, K. et al. (2014). PLoS One, 9(9): e108034. 7¹ Nakao, A. et al. (2010). J Clin Biochem Nutr, 46(2): 140–149. ⁷² Kajiyama, S. et al. (2008). Nutr Res, 28: 137–143. 7³ Song, G. et al. (2013). J Lipid Res, 54(7): 1884–1893. ⁷⁴ Zong, C. et al. (2015). Lipids Health Dis, 14: 159. ⁷⁵ Yoritaka, A. et al. (2013). Purple Disord, 28(6): 836–839. ⁷⁸ Aoki, K. et al. (2012). Med Gas Res, 2(1): 12. ⁷⁹ Ostojic, SM et al. (2014). Postgrad Med, 126(5): 187–195. ⁸³ Xia, C. et al. (2013). Clin Transl Sci, 6(5): 372–375. ⁸⁸ Kang, K.-M. et al. (2011). Med Gas Res, 1: 11.

🔹Medizinische Anwendungen – Perspektiven aus Forschung und Praxis

Molekularer Wasserstoff wird in der Forschung zunehmend als potenziell unterstützender Faktor bei akuten und chronischen Krankheitsprozessen diskutiert. Zahlreiche Studien zeigen Hinweise auf biologische Effekte, die bei bestimmten Gesundheitszuständen nützlich sein könnten – insbesondere dort, wo oxidativer Stress, Ischämie oder Zellschädigung eine Rolle spielen¹ ⁶⁵ ⁶⁶.

Beobachtete Effekte in Tiermodellen und Frühphasenstudien

- Neurologische Akutschäden: In einem Rattenmodell konnte gezeigt werden, dass H₂ die Größe eines Hirninfarkts nach ischämischem Schlaganfall reduziert und neuroprotektive Marker beeinflusst¹¹. Auch bei traumatischer Hirnverletzung wurden in Tierstudien positive Effekte beobachtet – darunter Reduktion von Hirnödemen, Modulation der Tau-Expression und Stabilisierung des ATP-Spiegels⁶⁸.

- Kardioprotektive Wirkung: In Tiermodellen zur Reperfusionsschädigung nach Herzstillstand führte die Inhalation von Wasserstoff zu einer verbesserten Herzfunktion und reduzierter Zellschädigung¹¹.

- Entzündungshemmung & Zellschutz: In verschiedenen Modellen konnte H₂ die Aktivität proinflammatorischer Zytokine und die DNA-Oxidation in geschädigtem Gewebe reduzieren²³ ⁴⁴.

Erste Beobachtungen in der Humananwendung

Einige frühe klinische Studien und Erfahrungsberichte (z. B. bei Patienten mit metabolischem Syndrom, rheumatoider Arthritis oder Dialysebehandlungen) weisen auf mögliche kurzfristige Effekte wie:

- Verbesserung subjektiven Wohlbefindens

- reduzierte Entzündungsmarker

- geringere oxidative Stressparameter

- schnellere Erholung nach körperlicher Belastung

hin⁷¹–⁷⁴ ⁸³–⁸⁴. Diese Effekte sind noch nicht durch große, multizentrische Studien bestätigt und werden daher als explorativ betrachtet.

Individuelle Reaktion und Wahrnehmung

In der Praxis zeigt sich, dass manche Personen auf H₂-Anwendungen schnell und deutlich reagieren, während andere kaum Veränderungen bemerken. Diese Unterschiede werden in der Literatur mit genetischen Faktoren, Stoffwechselzustand und Expositionsdauer in Verbindung gebracht⁶⁹. Auch Placeboeffekte oder körperliche Sensitivität können eine Rolle spielen.

Grenzen & klinische Einordnung

Wasserstoff ist kein zugelassenes Medikament und ersetzt keine Therapie. Seine Wirkweise wird in Studien im Sinne einer potenziellen Unterstützung physiologischer Gleichgewichte verstanden. Einige Forscher sprechen daher eher von einer „zellulären Homöostasehilfe“ als von einer klassischen Wirkstofftherapie.

Hinweis:

Die dargestellten Beobachtungen basieren auf wissenschaftlichen Publikationen und Erfahrungsberichten aus der Grundlagen- und klinischen Forschung. Es handelt sich nicht um eine Produktaussage oder Therapieempfehlung, sondern um eine Übersicht des aktuellen wissenschaftlichen Diskurses.

Referenzen (Auszug):

11 Hayashida, K. et al. (2014). Wiederbelebung, 85(11): 1512–1519. 23 Ohta, S. (2015). Enzymol Methods, 555: 289–317. 44 Ohta, S. (2015). Enzymol Methods, 555: 289–317. 65 Dixon, BJ et al. (2013). Med Gas Res, 3(1): 10. 66 Dohi, K. et al. (2014). PLoS One, 9(9):e108034. 68 Dohi, K. et al. (2014). PLoS One, 9(9):e108034. 69 Xie, F. & Ma, X. (2014). Brain Disord Ther, 2. 71–74 siehe vorherige Referenzen zum metabolischen Syndrom 83 Xia, C. et al. (2013). Clin Transl Sci, 6(5): 372–375. 84 Sakai, T. et al. (2014). Vasc Health Risk Manag, 10: 591–597.

🔹 Humanstudien – klinische Ergebnisse & Forschungssituation

Während sich viele Erkenntnisse zur Wirkung von molekularem Wasserstoff aus Zellkultur- und Tiermodellen ergeben, wurden mittlerweile auch mehrere Humanstudien durchgeführt. Insgesamt liegt die Zahl publizierter Studien am Menschen im mittleren zweistelligen Bereich – der Großteil davon mit begrenzter Probandenzahl, kurzer Laufzeit und explorativem Charakter⁷⁰.

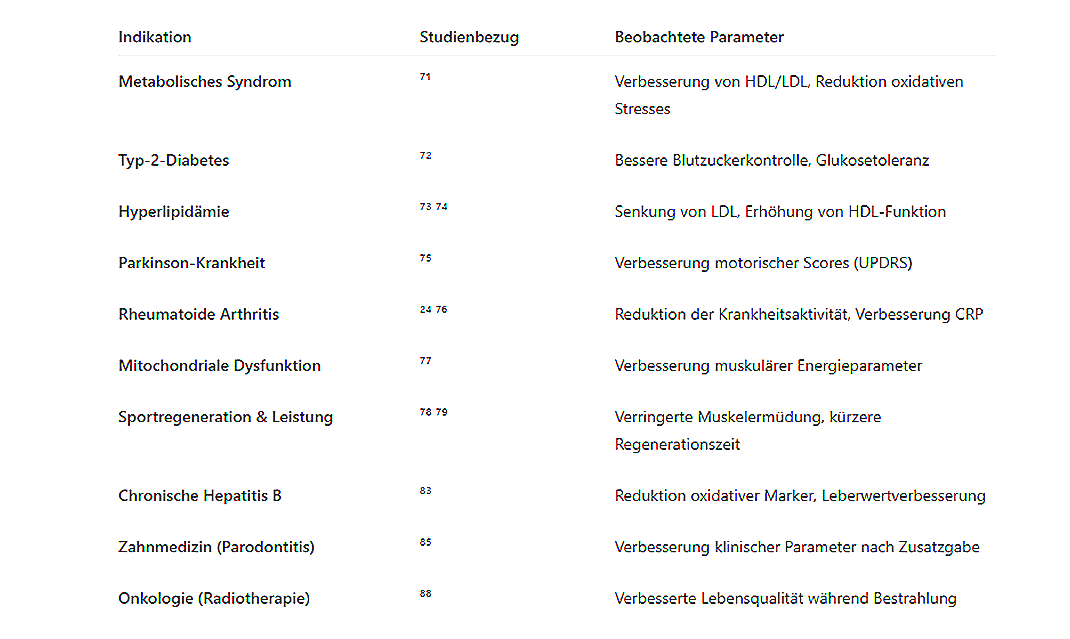

Klinische Einsatzfelder – Erste Untersuchungsergebnisse

Die bisher veröffentlichten klinischen Studien deuten darauf hin, dass H₂ potenziell positive Effekte haben könnte bei:

🔹 Sicherheit – Verträglichkeit & toxikologische Bewertung

Ein wesentlicher Grund für das internationale Interesse an molekularem Wasserstoff ist sein außerordentlich günstiges Sicherheitsprofil. H₂ ist ein natürlich vorkommendes Molekül, das auch im menschlichen Körper produziert wird – etwa im Darm bei der Fermentation von Ballaststoffen durch Bakterien⁹⁰.

Humaner Stoffwechsel & bakterielle Produktion

Studien zeigen, dass Menschen mit einer gesunden Darmflora täglich messbare Mengen an H₂ endogen produzieren. In experimentellen Modellen konnte nachgewiesen werden, dass diese durch die Gabe bestimmter Bakterienstämme oder Ballaststoffe gezielt erhöht werden kann⁹¹. Diese Erkenntnisse stützen die Annahme, dass H₂ für den Körper kein artfremder oder toxischer Stoff ist.

Studien zur toxikologischen Sicherheit

- Tiefseetauchen: Bereits seit den 1940er Jahren wird H₂ als Bestandteil von Atemgasgemischen im professionellen Tiefseetauchen eingesetzt – in Konzentrationen, die ein Vielfaches der medizinischen Anwendung betragen⁹⁴ ⁹⁵. Hunderte von Humanstudien aus diesem Bereich zeigen keine langfristig schädlichen Effekte.

- Intravenöse und orale Anwendungen: In Humanstudien mit wasserstoffangereicherter Kochsalzlösung oder oralem H₂-Wasser wurden ebenfalls keine schweren Nebenwirkungen dokumentiert⁹⁷. Gelegentlich wurde von weicherem Stuhlgang oder einer milden Blutzuckerreduktion bei Diabetikern berichtet – Letzteres konnte durch Anpassung der Insulindosis problemlos reguliert werden⁷⁷.

- Tiere & Zellen: Auch in Langzeitstudien an Mäusen und Zellkulturen konnten keine karzinogenen, mutagenen oder teratogenen Wirkungen von H₂ nachgewiesen werden.

Erwägung paradox wirkender Effekte

Einige Autoren diskutieren, dass molekularer Wasserstoff auch dann sicher bleibt, wenn er biologische Wirkungen zeigt – was aus Sicht klassischer Pharmakologie ungewöhnlich ist. Es wird vermutet, dass H₂ durch sogenannte hormetische Mechanismen wirkt, bei denen milder Stress zu positiven Anpassungseffekten führt.

Fazit:

Molekularer Wasserstoff wird in der Fachliteratur als hochverträgliche Substanz mit einem sehr niedrigen toxikologischen Risiko beschrieben. Die bisherige Evidenz spricht dafür, dass H₂ selbst in hohen Konzentrationen keine schädlichen Wirkungen aufweist – weder akut noch chronisch.

Hinweis:

Diese Angaben basieren auf veröffentlichten wissenschaftlichen Studien. Sie beziehen sich auf H₂ als Molekül – nicht auf spezifische Geräte oder Produkte. Für individuelle medizinische Einschätzungen wenden Sie sich bitte an eine qualifizierte Fachperson.

Referenzen: 77 Ito, M. et al. (2011). Med Gas Res, 1(1): 24. 90 Eastwood, MA (1992). Annu Rev Nutr, 12:19–35. 91 Kajiya, M. et al. (2009). Biochem Biophys Res Commun, 386(2): 316–321. 94 Case, EM & Haldane, JBS (1941). J Hyg (London), 41(3):225–249. 95 Dougherty, JH Jr. . (1976). Aviat Space Environ Med, 47(6): 618–626. 97 Nagatani, K. et al. (2013). Med Gas Res, 3:13.

🔹 Fazit & rechtlicher Hinweis

Die wissenschaftliche Auseinandersetzung mit molekularem Wasserstoff (H₂) befindet sich in einer dynamischen Entwicklungsphase. Erste Ergebnisse aus Zellkultur-, Tier- und Humanstudien deuten darauf hin, dass H₂ biologische Prozesse modulieren kann – insbesondere im Kontext von oxidativem Stress, Entzündung und mitochondrialer Funktion.

Gleichzeitig zeigt H₂ in verschiedenen Studien ein bemerkenswert gutes Sicherheitsprofil. Es wird vom Körper gut vertragen, ist natürlich im Stoffwechsel vorhanden und konnte bisher selbst in hohen Konzentrationen keine toxischen Effekte zeigen.

Trotz dieser positiven Signale befindet sich die Forschung weiterhin im Aufbau. Viele klinische Studien stehen noch aus oder befinden sich in frühen Phasen. Eine gesicherte therapeutische Wirkung im medizinischen Sinne ist derzeit in Europa nicht anerkannt.

⚖️ Rechtlicher Hinweis

Die auf dieser Webseite bereitgestellten Inhalte dienen ausschließlich der allgemeinen wissenschaftlichen Information über molekularen Wasserstoff als Substanz. Sie stellen weder ein Heilversprechen noch eine Therapieempfehlung dar und ersetzen keine medizinische Beratung. Es wird keine Aussage über die Wirkung eines bestimmten Produkts, Geräts oder Herstellungsverfahrens getroffen. Die beschriebenen Forschungsergebnisse beziehen sich auf internationale Studien, deren klinische Bedeutung derzeit noch wissenschaftlich bewertet wird. Bitte wenden Sie sich bei gesundheitlichen Fragen oder Beschwerden an eine medizinisch qualifizierte Fachperson.

- Verweise:1.George, JF und A. Agarwal, Wasserstoff: ein weiteres Gas mit therapeutischem Potenzial. Kidney International, 2010. 77(2): p. 85-87.

- Dole, M., FR Wilson und WP Fife, Hyperbare Wasserstofftherapie: eine mögliche Behandlung von Krebs. Science, 1975. 190(4210): p. 152-4.

- Ohsawa, I., et al., Wasserstoff wirkt als therapeutisches Antioxidans, indem er zytotoxische Sauerstoffradikale selektiv reduziert. Nat Med, 2007. 13(6): p. 688-694.

- Ohta, S., Molekularer Wasserstoff als präventives und therapeutisches medizinisches Gas: Initiierung, Entwicklung und Potenzial der Wasserstoffmedizin. Pharmacol Ther, 2014.

- Ichihara, M., et al., Vorteilhafte biologische Wirkungen und die zugrunde liegenden Mechanismen von molekularem Wasserstoff – umfassender Überblick über 321 Originalartikel. Med Gas Res, 2015. 5: p. 12.

- Fandrey, J., Eine Zusammenfassung der üblichen Verdächtigen der O2-Sensorik: CO, NO und H2S! Sci Signal, 2015. 8(373): p. fs10.

- Zhai, X., et al., Übersicht und Ausblick auf die biomedizinischen Wirkungen von Wasserstoff. Med Gas Res, 2014. 4(1): p. 19.

- Ohta, S., Molekularer Wasserstoff ist ein neuartiges Antioxidans zur effizienten Reduzierung von oxidativem Stress mit Potenzial für die Verbesserung mitochondrialer Erkrankungen. Biochimica et Biophysica Acta, 2012. 1820(5): p. 586-94.

- Martin, W. und M. Muller, Die Wasserstoffhypothese für den ersten Eukaryoten. Nature, 1998. 392(6671): p. 37-41.

- Chen, O., Z.-h. Y. und C. Li., Sitzungsbericht: Zweites Hydrogen Molecule Biomedical Symposium in Peking, China. Medical Gas Research, 2016. 6(1): p. 57. (Siehe LeBaron)

- Hayashida, K., et al., Wasserstoffinhalation während normoxischer Wiederbelebung verbessert das neurologische Ergebnis in einem Rattenmodell für Herzstillstand, unabhängig von gezieltem Temperaturmanagement. Auflage, 2014.

- Kawai, D., et al., Wasserstoffreiches Wasser verhindert das Fortschreiten der nichtalkoholischen Steatohepatitis und der damit einhergehenden Hepatokarzinogenese bei Mäusen. Hepatologie, 2012. 56(3): p. 912-21.

- Nakayama, M., et al., Weniger oxidative Hämodialyselösung, hergestellt durch kathodenseitige Anwendung von elektrolysiertem Wasser. Hemodial Int, 2007. 11(3): p. 322-7.

- Sun, H., et al., Die schützende Rolle wasserstoffreicher Kochsalzlösung bei experimentellen Leberschäden bei Mäusen. Journal of Hepatology, 2011. 54(3): p. 471-80.

- Qian, L., J. Shen und X. Sun, Methoden der Wasserstoffanwendung. Wasserstoffmolekularbiologie und Medizin. 2015: Springer Niederlande.

- Nishimura, N., et al., Pektin und Maisstärke mit hohem Amylosegehalt steigern die Wasserstoffproduktion im Blinddarm und lindern hepatische Ischämie-Reperfusionsschäden bei Ratten. Br J Nutr, 2012. 107(4): p. 485-92.

- Senn, N., REKTALE INSUFFLATION VON WASSERSTOFFGAS, EIN UNFEHLBARER TEST FÜR DIE DIAGNOSE VON VISZERALEN VERLETZUNGEN DES gastrointestinalen Kanals bei penetrierenden Wunden des Bauches. Lesen Sie im Abschnitt über Chirurgie auf der neununddreißigsten Jahrestagung der American Medical Association am 9. Mai 1888 und illustrieren Sie es anhand von drei Experimenten an Hunden. JAMA: Journal of the American Medical Association, 1888. 10(25): p. 767-777.

- Liu, C., et al., Schätzung der Wasserstoffkonzentration in Rattengewebe unter Verwendung eines luftdichten Schlauchs nach der Verabreichung von Wasserstoff über verschiedene Wege. Sci Rep, 2014. 4: S. 5485.

- Ohta, S., Jüngste Fortschritte in der Wasserstoffmedizin: Potenzial von molekularem Wasserstoff für präventive und therapeutische Anwendungen. Curr Pharm Des, 2011. 17(22): p. 2241-52.

- Buxton, GV, et al., Kritische Sicht auf Geschwindigkeitskonstanten für Reaktionen von hydratisierten Elektronen, Wasserstoffatomen und Hydroxylradikalen (

- OH/

- OH-) in wässriger Lösung. J Phys Chem Ref Data, 1988. 17: S. 513-886.

- Igarashi, T., et al., Wasserstoff verhindert Hornhautendothelschäden bei Kataraktoperationen mit Phakoemulsifikation. Sci Rep, 2016. 6: p. 31190.

- Terasaki, Y., et al., Wasserstofftherapie mildert strahlungsbedingte Lungenschäden durch Reduzierung von oxidativem Stress. American Journal of Physiology – Lung Cellular and Molecular Physiology, 2011. 301(4): p. L415-26.

- Ohta, S., Molekularer Wasserstoff als neuartiges Antioxidans: Überblick über die Vorteile von Wasserstoff für medizinische Anwendungen. Methoden Enzymol, 2015. 555: p. 289-317.

- Ishibashi, T., et al., Therapeutische Wirksamkeit von infundiertem molekularem Wasserstoff in Kochsalzlösung bei rheumatoider Arthritis: Eine randomisierte, doppelblinde, placebokontrollierte Pilotstudie. Int Immunopharmacol, 2014. 21(2): p. 468-473.

- Zhang, JY, et al., Schutzfunktion von wasserstoffreichem Wasser bei Aspirin-induzierten Magenschleimhautschäden bei Ratten. World J Gastroenterol, 2014. 20(6): p. 1614-22.

- Gu, H., et al., Vorbehandlung mit wasserstoffreicher Kochsalzlösung reduziert den Schaden, der durch Glycerin-induzierte Rhabdomyolyse und akute Nierenschädigung bei Ratten verursacht wird. J Surg Res, 2014. 188(1): p. 243-9.

- Kawasaki, H., JJ Guan und K. Tamama: Die Behandlung mit Wasserstoffgas verlängert die replikative Lebensdauer von Multipotential-Stromazellen des Knochenmarks in vitro und bewahrt gleichzeitig die Differenzierung und die parakrinen Potentiale. Biochemical and Biophysical Research Communications, 2010. 397(3): p. 608-613.

- Wood, KC und MT Gladwin, Der Wasserstoff-Highway zur Reperfusionstherapie. Nat Med, 2007. 13(6): p. 673-674.

- Ito, M., et al., Das Trinken von Wasserstoffwasser und die intermittierende Wasserstoffgasexposition, jedoch nicht Lactulose oder kontinuierliche Wasserstoffgasexposition, verhindern die durch 6-Hydroxydopamin verursachte Parkinson-Krankheit bei Ratten. Med Gas Res, 2012. 2(1): p. 15.

- Sobue, S., et al., Die gleichzeitige orale und inhalative Aufnahme von molekularem Wasserstoff unterdrückt zusätzlich Signalwege bei Nagetieren. Mol Cell Biochem, 2015. 403(1-2): p. 231-41.

- Hyspler, R., et al., Die Bewertung und Quantifizierung des Diwasserstoffstoffwechsels unter Verwendung von Deuteriumisotopen bei Ratten. PLoS One, 2015. 10(6): p. e0130687.

- Shimouchi, A., et al., Molekularer Wasserstoffverbrauch im menschlichen Körper während der Inhalation von Wasserstoffgas. Adv Exp Med Biol, 2013. 789: p. 315-21.

- Kayar, SR, et al., Wasserstoffgas wird durch Säugetiergewebe unter hyperbaren Bedingungen nicht oxidiert. Undersea & Hyperbaric Medicine, 1994. 21(3): p. 265-275.

- McCall, MR und B. Frei, Können antioxidative Vitamine oxidative Schäden beim Menschen wesentlich reduzieren? Free Radic Biol Med, 1999. 26(7-8): p. 1034-53.

- Yu, J., et al., Molekularer Wasserstoff schwächt die Hypoxie-/Reoxygenierungsschädigung intrahepatischer Cholangiozyten durch Aktivierung der Nrf2-Expression ab. Toxicol Lett, 2015. 238(3): p. 11-19.

- Diao, M., et al., Wasserstoffgasinhalation mildert durch Meerwasserinstillation verursachte akute Lungenschäden über den Nrf2-Signalweg bei Kaninchen. Entzündung, 2016.

- Xie, K., et al., Nrf2 ist entscheidend für die Schutzfunktion von Wasserstoffgas gegen polymikrobielle Sepsis bei Mäusen. British Journal of Anaesthesia, 2012. 108(3): p. 538-539.

- Kawamura, T., et al., Wasserstoffgas reduziert hyperoxische Lungenschäden über den Nrf2-Weg in vivo. Am J Physiol Lung Cell Mol Physiol, 2013. 304(10): p. L646-56.

- Xie, Q., et al., Wasserstoffgas schützt vor durch Serum- und Glukosemangel verursachten Myokardschäden in H9c2-Zellen durch Aktivierung des NFE2-bezogenen Faktor-2/Häm-Oxygenase-1-Signalwegs. Mol Med Rep, 2014. 10(2): p. 1143-9.

- Hara, F., et al., Molekularer Wasserstoff lindert zelluläre Seneszenz in Endothelzellen. Zirkel J, 2016.

- Chen, H., et al., Molekularer Wasserstoff schützt Mäuse vor polymikrobieller Sepsis, indem er die endotheliale Dysfunktion über einen Nrf2/HO-1-Signalweg lindert. Int Immunopharmacol, 2015. 28(1): p. 643-54.

- Wakabayashi, N., et al., Keap1-Null-Mutation führt aufgrund der konstitutiven Nrf2-Aktivierung zu postnataler Letalität. Nat Genet, 2003. 35(3): p. 238-45.

- Rajasekaran, NS, et al., Die anhaltende Aktivierung der Signalübertragung des nuklearen Erythroid-2-bezogenen Faktors 2/Antioxidans-Antwortelements fördert reduktiven Stress bei der humanen mutierten Proteinaggregations-Kardiomyopathie bei Mäusen. Antioxid Redox Signal, 2011. 14(6): p. 957-71.

- Sato, Y., et al., Wasserstoffreiches reines Wasser verhindert die Superoxidbildung in Gehirnschnitten von Vitamin-C-armen SMP30/GNL-Knockout-Mäusen. Biochem Biophys Res Commun, 2008. 375(3): p. 346-350.

- Itoh, T., et al., Molekularer Wasserstoff unterdrückt die FcepsilonRI-vermittelte Signaltransduktion und verhindert die Degranulation von Mastzellen. Biochem Biophys Res Commun, 2009. 389(4): p. 651-6.

- Ohno, K., M. Ito und M. Ichihara, Molekularer Wasserstoff als neues therapeutisches medizinisches Gas für neurodegenerative und andere Krankheiten. Oxidative Medizin und zelluläre Langlebigkeit, 2012. 2012: p. 353152.

- Wang, C., et al., Wasserstoffreiche Kochsalzlösung reduziert oxidativen Stress und Entzündungen durch Hemmung der JNK- und NF-kappaB-Aktivierung in einem Rattenmodell der Amyloid-Beta-induzierten Alzheimer-Krankheit. Neuroscience Letters, 2011. 491(2): p. 127-32.

- Kishimoto, Y., et al., Wasserstoff lindert pulmonale Hypertonie bei Ratten durch entzündungshemmende und antioxidative Wirkung. J Thorac Cardiovasc Surg, 2015. 150(3): p. 645-654 e3.

- Ren, JD, et al., Wasserstoffreiche Kochsalzlösung hemmt die Aktivierung des NLRP3-Inflammasoms und mildert die experimentelle akute Pankreatitis bei Mäusen. Mediatoren Inflamm, 2014. 2014: p. 930894.

- Shao, A., et al., Wasserstoffreiche Kochsalzlösung abgeschwächte Subarachnoidalblutung-induzierte frühe Hirnverletzung bei Ratten durch Unterdrückung der Entzündungsreaktion: Mögliche Beteiligung des NF-kappaB-Signalwegs und des NLRP3-Inflammasoms. Mol Neurobiol, 2015.

- Xie, KL, et al., [Auswirkungen der Wasserstoffgasinhalation auf Serumspiegel mit hoher Mobilität, Gruppe 1, bei stark septischen Mäusen]. Zhejiang Da Xue Xue Bao Yi Xue Ban, 2010. 39(5): p. 454-7.

- Kamimura, N., et al., Molekularer Wasserstoff verbessert Fettleibigkeit und Diabetes, indem er hepatisches FGF21 induziert und den Energiestoffwechsel bei db/db-Mäusen stimuliert. Fettleibigkeit, 2011.

- Kamimura, N., et al., Molekularer Wasserstoff stimuliert die Genexpression des Transkriptionskoaktivators PGC-1 &agr;, um den Fettsäurestoffwechsel zu verbessern. NPJ Aging and Mechanisms of Disease, 2016. 2: p. 16008.

- Zhang, JY, et al., Ein Überblick über Wasserstoff als neue medizinische Therapie. Hepato-Gastroenterology, 2012. 59(116): p. 1026-1032.

- Matsumoto, A., et al., Orales „Wasserstoffwasser“ induziert die neuroprotektive Ghrelinsekretion bei Mäusen. Sci Rep, 2013. 3: p. 3273.

- Sun, Y., et al., Die Behandlung von Wasserstoffmolekülen vermindert oxidativen Stress und lindert den durch modellierte Mikrogravitation bei Ratten verursachten Knochenschwund. Osteoporos Int, 2013. 24(3): p. 969-78.

- Amitani, H., et al., Wasserstoff verbessert die Blutzuckerkontrolle im Typ-1-Diabetiker-Tiermodell durch Förderung der Glukoseaufnahme in die Skelettmuskulatur. PLoS One, 2013. 8(1).

- Hong, Y., et al., Neuroprotektive Wirkung von wasserstoffreicher Kochsalzlösung gegen neurologische Schäden und Apoptose bei früher Hirnverletzung nach Subarachnoidalblutung: mögliche Rolle des Akt/GSK3beta-Signalwegs. PLoS One, 2014. 9(4): p. e96212.

- Li, FY, et al., Der Konsum von wasserstoffreichem Wasser schützt vor Eisen-Nitrilotriacetat-induzierter Nephrotoxizität und frühen tumorfördernden Ereignissen bei Ratten. Food Chem Toxicol, 2013. 61: p. 248-54.

- Itoh, T., et al., Molekularer Wasserstoff hemmt die durch Lipopolysaccharid/Interferon-Gamma induzierte Stickoxidproduktion durch Modulation der Signaltransduktion in Makrophagen. Biochemical and Biophysical Research Communications, 2011. 411(1): p. 143-9.

- Cardinal, J.S., et al., Orales Wasserstoffwasser verhindert chronische Transplantat-Nephropathie bei Ratten. Kidney International, 2010. 77(2): S. 101-9.

- Lin, CL, et al., Wasserstoffreiches Wasser schwächt die durch Amyloid Beta induzierte Zytotoxizität durch Hochregulierung von Sirt1-FoxO3a durch Stimulation der AMP-aktivierten Proteinkinase in SK-N-MC-Zellen. Chem Biol Interact, 2015. 240: p. 12-21.

- Iuchi, K., et al., Molekularer Wasserstoff reguliert die Genexpression durch Modifizierung der von der Kettenreaktion freier Radikale abhängigen Bildung von oxidierten Phospholipid-Mediatoren. Sci Rep, 2016. 6: p. 18971.

- Jin, Q., et al., Wasserstoffgas wirkt als neuartiges bioaktives Molekül bei der Verbesserung der Pflanzentoleranz gegenüber Paraquat-induziertem oxidativem Stress durch die Modulation des Hämoxygenase-1-Signalsystems. Pflanzenzelle und Umwelt, 2013. 36(5): p. 956-69.

- Zheng, Y. und D. Zhu, Molekulare Wasserstofftherapie lindert durch Sepsis verursachte Organschäden. Oxid Med Cell Longev, 2016. 2016: p. 5806057.

- Nicolson, GL, et al., Klinische Auswirkungen der Wasserstoffverabreichung: Von Tier- und Menschenkrankheiten zur Bewegungsmedizin. International Journal of Clinical Medicine, 2016. 7(1).

- Dixon, BJ, J. Tang und JH Zhang, Die Entwicklung des molekularen Wasserstoffs: eine bemerkenswerte potenzielle Therapie mit klinischer Bedeutung. Med Gas Res, 2013. 3(1): p. 10.

- Dohi, K., et al., Molekularer Wasserstoff im Trinkwasser schützt vor neurodegenerativen Veränderungen, die durch traumatische Hirnverletzungen verursacht werden. PLoS One, 2014. 9(9): p. e108034.

- Xie, F. und X. Ma, Molekularer Wasserstoff und seine potenzielle Anwendung in der Therapie von Hirnerkrankungen. Brain Disord Ther, 2014: p. 2.

- Chen, X., X. Sun und S. Ohta, Zukünftige Richtungen in der Wasserstoffforschung. Wasserstoffmolekularbiologie und Medizin. 2015: Springer Niederlande.

- Nakao, A., et al., Wirksamkeit von wasserstoffreichem Wasser auf den Antioxidantienstatus von Patienten mit potenziellem metabolischem Syndrom – eine offene Pilotstudie. Journal of Clinical Biochemistry and Nutrition, 2010. 46(2): p. 140-149.

- Kajiyama, S., et al., Die Ergänzung mit wasserstoffreichem Wasser verbessert den Lipid- und Glukosestoffwechsel bei Patienten mit Typ-2-Diabetes oder eingeschränkter Glukosetoleranz. Nutrition Research, 2008. 28: p. 137–143.

- Song, G., et al., Wasserstoffreiches Wasser senkt den LDL-Cholesterinspiegel im Serum und verbessert die HDL-Funktion bei Patienten mit potenziellem metabolischem Syndrom. Journal of Lipid Research, 2013. 54(7): p. 1884-93.

- Zong, C., et al., Zigarettenrauchbelastung beeinträchtigt den umgekehrten Cholesterintransport, der durch die Behandlung mit wasserstoffgesättigter Kochsalzlösung minimiert werden kann. Lipids Health Dis, 2015. 14: p. 159.

- Yoritaka, A., et al., Pilotstudie zur H(2)-Therapie bei der Parkinson-Krankheit: Eine randomisierte, doppelblinde, placebokontrollierte Studie. Bewegungsstörungen, 2013.

- Ishibashi, T., et al., Der Konsum von Wasser mit einer hohen Konzentration an molekularem Wasserstoff reduziert oxidativen Stress und Krankheitsaktivität bei Patienten mit rheumatoider Arthritis: eine offene Pilotstudie. Medical Gas Research, 2012. 2(1): p. 27.

- Ito, M., et al., Offene Studie und randomisierte, doppelblinde, placebokontrollierte Crossover-Studie mit wasserstoffangereichertem Wasser für mitochondriale und entzündliche Myopathien. Medizinische Gasforschung, 2011. 1(1): p. 24.

- Aoki, K., et al., Pilotstudie: Auswirkungen des Trinkens von wasserstoffreichem Wasser auf Muskelermüdung durch akutes Training bei Spitzensportlern. Medical Gas Research, 2012. 2(1): p. 12.

- Ostojic, SM, et al., Wirksamkeit von oralem und topischem Wasserstoff bei sportbedingten Weichteilverletzungen. Postgrad Med, 2014. 126(5): p. 187-95.

- Ishibashi, T., et al., Verbesserung von Psoriasis-assoziierter Arthritis und Hautläsionen durch Behandlung mit molekularem Wasserstoff: Ein Bericht über drei Fälle. Mol Med Rep, 2015. 12(2): p. 2757-64.

- Ono, H., et al., Wasserstoff(H2)-Behandlung bei akuten erythymatösen Hauterkrankungen. Ein Bericht von 4 Patienten mit Sicherheitsdaten und einer nicht kontrollierten Machbarkeitsstudie mit H2-Konzentrationsmessung an zwei Freiwilligen. Medical Gas Research, 2012. 2(1): p. 14.

- Li, Q., et al., Wasserstoffwasseraufnahme über Sondenernährung bei Patienten mit Dekubitus und seine rekonstruktiven Wirkungen auf normale menschliche Hautzellen in vitro. Med Gas Res, 2013. 3(1): p. 20.

- Xia, C., et al., Wirkung von wasserstoffreichem Wasser auf oxidativen Stress, Leberfunktion und Viruslast bei Patienten mit chronischer Hepatitis B. Clin Transl Sci, 2013. 6(5): S. 372-5.

- Sakai, T., et al.: Der Konsum von Wasser mit mehr als 3,5 mg gelöstem Wasserstoff könnte die Gefäßendothelfunktion verbessern. Vasc Health Risk Manag, 2014. 10: S. 591-7.

- Azuma, T., et al., Das Trinken von wasserstoffreichem Wasser hat zusätzliche Auswirkungen auf die nicht-chirurgische parodontale Behandlung zur Verbesserung der Parodontitis: Eine Pilotstudie. Antioxidantien 2015. 4(3): p. 513-522.

- Nakayama, M., et al., Biologische Auswirkungen von elektrolysiertem Wasser in der Hämodialyse. Nephron Clinical Practice, 2009. 112(1): p. C9-C15.

- Huang, KC, et al., Elektrolysiertes-reduziertes Wasserdialysat verbessert die T-Zell-Schädigung bei Patienten mit terminaler Niereninsuffizienz und chronischer Hämodialyse. Nephrology Dialysis Transplantation, 2010. 25(8): p. 2730-2737.

- Kang, K.-M., et al., Auswirkungen des Trinkens von wasserstoffreichem Wasser auf die Lebensqualität von Patienten, die mit Strahlentherapie wegen Lebertumoren behandelt werden. Medical Gas Research, 2011. 1: p. 11.

- Tao, Y., et al., Die potenzielle Nutzung von Wasserstoff als vielversprechende Therapiestrategie gegen Augenerkrankungen. Ther Clin Risk Manag, 2016. 12: S. 799-806.

- Eastwood, MA, Die physiologische Wirkung von Ballaststoffen: ein Update. Annu Rev Nutr, 1992. 12: p. 19-35.

- Kajiya, M., et al., Wasserstoff aus Darmbakterien schützt vor Concanavalin A-induzierter Hepatitis. Biochem Biophys Res Commun, 2009. 386(2): p. 316-21.

- Zhang, DQ, JH Zhu und WC Chen, Acarbose: eine neue Option in der Behandlung von Colitis ulcerosa durch Steigerung der Wasserstoffproduktion. Afr J Tradit Complement Altern Med, 2012. 10(1): p. 166-9.

- Chiasson, JL, et al., Acarbose-Behandlung und das Risiko von Herz-Kreislauf-Erkrankungen und Bluthochdruck bei Patienten mit eingeschränkter Glukosetoleranz: die STOP-NIDDM-Studie. JAMA, 2003. 290(4): p. 486-94.

- Case, EM und JB Haldane, Humanphysiologie unter hohem Druck: I. Auswirkungen von Stickstoff, Kohlendioxid und Kälte. J Hyg (Lond), 1941. 41(3): p. 225-49.

- Dougherty, JH, Jr., Verwendung von H2 als Inertgas beim Tauchen: Lungenfunktion während der H2-O2-Atmung bei 7,06 ATA. Aviat Space Environ Med, 1976. 47(6): p. 618-26.

- Friess, SL, WV Hudak und RD Boyer, Toxikologie wasserstoffhaltiger Tauchumgebungen. I. Antagonismus akuter CO2-Wirkungen bei der Ratte durch erhöhte Partialdrücke von H2-Gas. Toxicol Appl Pharmacol, 1978. 46(3): p. 717-25.

- Nagatani, K., et al., Sicherheit der intravenösen Verabreichung wasserstoffangereicherter Flüssigkeit bei Patienten mit akuter zerebraler Ischämie: erste klinische Studien. Med Gas Res, 2013. 3: p. 13.